御嶽山の噴火から10年間の研究の蓄積と進展をまとめた地質図の刊行

国立研究開発法人産業技術総合研究所

更新日時:4月30日 14時00分

火山地質図「御嶽火山」を刊行

ポイント

・ 多くの犠牲者を出した2014年の噴火から10年間の研究の蓄積と進展をまとめた

・ 御嶽山がどのような噴火をしてつくられてきたかを、噴火実績図としても使える地質図で表現

・ 火山災害軽減の基礎資料としてハザードマップ・避難計画策定等に活用が期待される情報を提供

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504257959-O1-NUDjXf02】

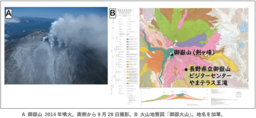

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)は、御嶽山の地質調査の結果などをまとめた火山地質図「御嶽火山」(以下「本地質図」という)を刊行しました。

御嶽山は日本における活火山の一つで過去に何度も噴火を繰り返しています。中でも、戦後最悪の火山災害と称される被害をもたらした2014年の噴火では死者・行方不明者が63名にのぼりました。そのため、火山防災・減災の観点からも、いつ、どのような噴火をしてきたかを知ることができる正確度の高い噴火実績図をつくる必要性が高い火山です。しかし、御嶽山全域をカバーし、ここ数十年間に発生した噴火の実績や最新の研究成果が盛り込まれた地質図はありませんでした。そこで、綿密な地質調査と試料分析、特に放射年代測定を行い、御嶽山が過去にいつ発生したどのような噴火によって形成されたかを調査しました。その結果、現在につながる噴火活動は約10万年前に始まり、約3万年前より現在までは低調となっているものの、数十年~数百年間隔で2014年噴火と同じ規模の噴火を繰り返していることなどが明らかになりました。それらの成果に加えて、2014年の噴火後10年間の研究成果の蓄積も踏まえ、最新の学術情報や噴火実績を本地質図としてまとめました。本地質図は、学術研究の基礎資料のみならず、火山災害軽減の基礎資料としてハザードマップ・避難計画策定等に活用される情報を提供しています。また、火山としての成り立ちがわかることから、国定公園化が進められている御嶽山の自然ガイドや自然公園等の解説資料としての活用も期待されます。

下線部は【用語解説】参照

メンバー

及川 輝樹(産総研 活断層・火山研究部門 大規模噴火研究グループ 研究グループ長)

竹下 欣宏(産総研 活断層・火山研究部門 客員研究員(信州大学教育学部教授))

山﨑 誠子(産総研 活断層・火山研究部門 火山活動研究グループ 主任研究員)

入手先

本地質図は、産総研地質調査総合センターのウェブサイトからダウンロードできます

( https://www.gsj.jp/Map/JP/volcano.html#24 )。また、産総研が提携する委託販売先からも購入できます( https://www.gsj.jp/Map/JP/purchase-guid.html )。

用語解説

火山地質図

地質図は植生や土壌をはぎ取った下の地層・岩石の様子を表した地図のことで、「地」球の性「質」を表した地「図」です。地質図は、土木・建築、防災・減災、観光、資源探査など幅広い分野で利活用されています。また、特定のある噴火で発生した噴出物の分布(噴火実績図)とともに対象とする火山全体の形成史がわかるように示した地質図は火山地質図とよばれています。刊行された地質図幅は、地質調査総合センターのウェブサイト( https://www.gsj.jp/Map/index.html )から見ることができるとともに、印刷物が一般向けに販売されています。

噴火実績図

ある特定の噴火で発生した、溶岩流、火砕流、降下火砕物(空から降ってくる火山灰・火山礫)などの火山噴出物の到達範囲を示した地図です。火山災害の要因となるものの分布を示した地図なので、火山ハザードマップの作成の際の基礎資料となります。

放射年代測定

原子核が放射壊変することを利用して、岩石などができた年代を測定することです。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250430_2/pr20250430_2.html